1/11/2018

« À voix nues », par Richard Blin

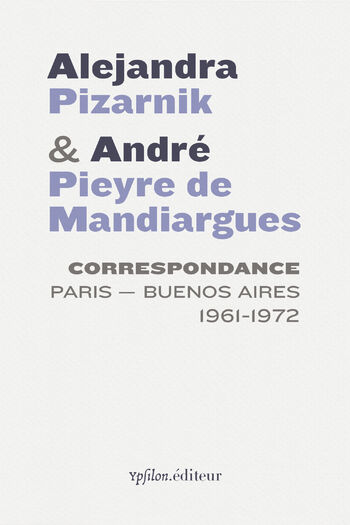

LIRE UNE POÉTESSE S’AVENTURANT AU PLUS TÉNÉBREUX DES INSTINCTS ET UN AUTEUR SENSIBLE À LA BEAUTÉ TERRIBLE, L’ÉCHANGE ÉPISTOLAIRE NE POUVAIT QU’ÊTRE INTENSE.

Née près de Buenos Aires en 1936, dans une famille d’immigrants juifs de Galicie, Alejandra Pizarnik abandonna très vite ses études, ne voulant qu’écrire. Son premier recueil, publié à 19 ans, sera suivi de deux autres livres en 1956 et 1958. Cette période d’intense vie sociale et littéraire la conduira à venir vivre à Paris (1960-1964) où elle travaillera pour divers journaux, rencontrant Octavio Paz, Julio Cortazar et fréquentant Yves Bonnefoy, Henri Michaux et André Pieyre de Mandiargues.

Malgré leur différence d’âge — elle a 24 ans, Mandiargues vient de dépasser la cinquantaine — la confiance est immédiate tant leurs univers esthétiques se font écho sur fond de candeur et d’incandescence. Si les premiers échanges, ceux de la période parisienne, témoignent d’un respect mutuel et d’affinités électives, ils révèlent les tourments de Pizarnik — « Lutte féroce entre syllabes et spectres, vers rompus, poèmes en haillons, tout cela me revêt, me signale. Des phrases comme des bras amputés, des désirs que personne n’imagina sous le soleil, des étoiles sans lumière… » — son humour aussi somme lorsqu’elle raconte avoir demandé pour la nouvelle année 1963, « un amant avec six doigts dans la main droite — un virtuose — », une nouvelle « machine à faire des poèmes » et un « nouveau corps — mais je l’ai regardé bien et pour cette année ça peut aller ». Quant aux lettres de Mandiargues, elles disent son admiration, sa complicité et son désir de la faire connaître.

Mais c’est surtout avec le retour de Pizarnik à Buenos Aires que leur correspondance va prendre un tour plus intense, actant d’une indéniable connivence intellectuelle et affective. Très vite Mandiargues décide de la tutoyer, ce à quoi elle répond que de son côté, elle l’a toujours mentalement tutoyé et ce « dès que j’ai te vu pour la première fois ». Dans un français vacillant, souvent très cabossé, truffé d’hispanismes et résolument oral — retranscrit ici sans correction pour rendre à la voix de Pizarnik toute sa force de présence et toute sa drôlerie — elle évoque sa vie à Buenos Aires « Tout est irréel et féroce ici et on touche presque à la folie puisque personne ne fait le moindre effort pour cacher le désordre et les contradictions. » —, ne cache rien de ses nombreuses amours : « un jeune poète en colère, merveilleusement beau mais sans un bras » ; un jeune « violloncelliste » encore vierge ; une dame « qui possède toutes les vaches du pays » ; « deux femmes et un homme » aimés en même temps : « une actrice de théâtre légèrement semblable à Bona ; une jeune fille française qui étude cette chose absurde appelée sociologie et un play-boy. ». Elle raconte ses rêves, fait part de ses lectures : Lautréamont, Hölderlin, Novalis, Dostoievski, Kafka — « Je sens de la joie en lisant Kafka. » —, Heidegger, Bataille, Blanchot, Artaud, Djuna Barnes : « J’en suis un peu amoureuse. Je ressemble à ses personnages ». Elle demande à Mandiargues si ça vaut la peine de lire Roland Barthes : « Je crois que les gens ont peur de lire les œuvres de création toutes seules et ils ont de l’enthousiasme pour les “clefs de la littérature” […], pour tout ce qui éloigne des œuvres. » Elle étale ses relations avec le cercle qui gravite autour de la revue Sur que dirige Victoria Ocampo, loue l’écriture « très mâle » de Mandiargues : « On sent comme un poignard qui plane dans l’obscurité, on sent une verge dominatrice et tout puissant. »

Mais sous ses propos on devine une existence confusément désaccordée, comme affreusement en quête de son nid charnel. S’entendent le refus intime de s’admettre, une angoisse sans nom. « Il y a un vers de Milosz qui me hante : “Et la folie et la froideur erraient sans but dans la maison” ». Elle écrit « pour éviter le naufrage complète ». Mandiargues la soutient, lui dit combien il aime ses poèmes. « Ce sont de très jolis animaux un peu cruels, de précieuses petites bête sà fourrure. » Il lui conseille des lectures, lui confie ses accès de paresse, sa langueur. Il s’interroge : « Arriverai-je à m’habituer à la vie ? » De son côté, elle ne peut accepter « les conditions de la vie ». « André, tu sais, pour moi la mort est une sorte de rencontre fabuleuse. Je la désire ardemment. » Après deux tentatives de suicide et un séjour en hôpital psychiatrique, elle mettra fin à ses jours en septembre 1972.