1/12/2020

« Bei Dao, Liao Yiwu / Chine : la grande muette », par Laurent Perez

Les mémoires de Bei Dao et les entretiens recueillis par Liao Yiwu ramènent à la vie une Chine condamnée à l’amnésie.

« Qui contrôle le présent contrôle le passé, qui contrôle le passé contrôle l’avenir. » Sous la dictature du PCC, la réécriture de l’histoire sert les mêmes fins que chez Orwell : flatter le pouvoir (le parti a toujours raison) et interdire toute comparaison avec le passé (« there is no alternative »). Ainsi, dans la Chine du XXIe siècle, les lycéens ignorent-ils à peu près tout des dizaines de millions de victimes du Grand bond en avant, et les exactions de la Révolution culturelle se voient-elles folklorisées à la manière d’une sorte de Mai 68 à la sauce soja, tandis que la destruction de l’habitat ancien et des cultures traditionnelles bat son plein. Tendant leurs filets au ras du réel ordinaire, les mémoires pékinois de Bei Dao et une anthologie d’entretiens menés par Liao Yiwu – tous deux en exil, leurs œuvres interdites en Chine continentale – ramènent à la vie un monde amnésique.

Douceur de vivre

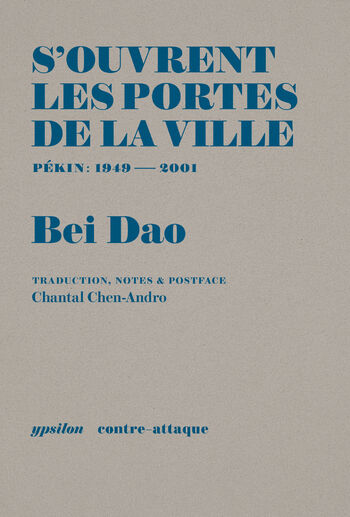

Né en 1949, Bei Dao est le chef de file de l’avant-garde poétique de la fin des années 1970 et un protagoniste du premier Printemps de Pékin (1978-79). En voyage en Europe lors des manifestations de la place Tian’anmen, en juin 1989, il se voit interdire de rentrer en Chine. S’ouvrent les portes de la ville est le livre de son retour à Pékin, douze ans plus tard. Le poète n’y reconnaît rien. La prise du pouvoir par Mao avait déjà vu la destruction à grande échelle des vestiges de la Chine ancienne, à commencer par les murailles et les portes fortifiées de Pékin1 ; l’expansion économique des années 1980-90 donna le coup de grâce au mode de vie traditionnel. C’est donc un passé très lointain que semblent remémorer, thème par thème (les lumières, les bruits, les odeurs, les jeux, les objets...), et avec la sobre précision élégiaque qui est comme la langue même de la nostalgie, les doux et élégants premiers chapitres du livre de Bei Dao.

L’auteur s’y dépeint enfant sous les traits d’un Charlie Brown citadin, aussi enthousiaste que looser, qui baguenaude dans les rues, renifle et goûte les aliments au fil des saisons avec la curiosité vorace de l’enfance, et reconnaît chaque matin l’heure du lever au bruit du mollard que crache son instituteur sur le chemin de l’école. La faim constante n’a pas encore eu raison de la morale populaire et de la douceur de vivre du vieux Pékin, qu’emblématisent les cris et les slogans « simples et clairs » des marchands.

La pression politique, d’abord assez pateline sous la férule de « Brigades aux petits pieds », c’est-à-dire de groupes de commères dont les plus âgées avaient parfois encore subi la coutume des pieds bandés, se fait plus pesante à mesure que s’annonce la Révolution culturelle. Bei Dao, alors lycéen, ne cache rien de la cruauté de cette jeunesse manipulée, version king size de Sa Majesté des mouches.

Envoyé au lointain Sichuan avec ses camarades, il y découvre l’ampleur de la famine dans les campagnes.

La chair de la dernière née

Lui-même originaire du Sichuan, de neuf ans le cadet de Bei Dao, Liao Yiwu semble émaner d’un monde très étranger au sien. De fait, la révolte de sa génération emprunte plutôt la forme d’un individualisme provincial, punk et apolitique, dont ses souvenirs de déportation, reparus chez le même éditeur en 2019, font une description peu sympathique2 . C’est comme par inconscience que, bien qu’assez indifférent à la révolte de 1989, Liao y réagit par le poème improvisé Massacre et le film Requiem, qui lui valent quatre ans de laogai. Avec ses co-détenus, il entreprend les entretiens dont Globe réédite aujourd’hui une anthologie sous le titre la Chine d’en-bas. En prison puis dans la semi-marginalité qui suit sa libération en 1994 jusqu’à sa fuite en 2011, le poète se voit en effet jeté dans la mémoire encore vive de la Chine ancienne, celle du culte bouddhiste et du feng shui longtemps persécutés, ou de métiers désormais interdits comme ceux de trafiquant de femmes ou de promeneur de cadavres – soit une paire de gaillards chargés de trimballer discrètement un macchabée, bras dessus bras dessous ou à califourchon, entre le lieu de son décès et celui de sa sépulture familiale, parfois distant de plusieurs semaines de marche.

L’habitude du pire a donné aux interlocuteurs de Liao un sens de l’humour qui teinte d’une cocasserie aigre-douce les témoignages les plus éprouvants – ainsi, quand une adepte du Falun Gong, incarcérée avec des criminels de droit commun, se met à prier dans sa cellule, ses codétenus appellent-ils les matons au secours ! Ces victimes de l’histoire n’ont aucune raison de voiler la folie imbécile du Grand Bond en avant, les objectifs de production impossibles à atteindre, le sacrifice de tous les objets métalliques dans des fours improvisés dont sortait une mixture inutilisable, la mise à l’arrêt du travail agricole – et la famine monstrueuse qui s’ensuivit. De celle-ci, les historiens ne se font encore une idée qu’imparfaite. Disons seulement que le talent de Liao ne parvient pas à rendre vraiment drôle l’histoire de ces familles qui se disputent la chair de leur dernière née.